“25岁,身高180,985硕士,长相阳光,可面谈选精。”据某媒体消息披露,在南京某私立医院的宣传页面上,这样的“精子菜单”赫然在目。更令人咋舌的是,医院承诺可为单身女性定制试管婴儿,甚至“合同约定婴儿性别”,月接单量高达三四十例。消息一出,舆论瞬间炸锅——有人痛斥“践踏法律”,有人高呼“生育自由”,更有网友质问:“我的子宫,凭什么不能自己做主?”

这家医院的“服务”堪称“一条龙”:从学历、身高、长相任选的“精哥”库,到性别定制合同,再到“一个月完成取卵移植”的高效流程,俨然将生育变成了商品化的流水线。工作人员甚至透露:“只要签协议,性别包你满意。”这种明目张胆的操作,直接踩中了我国《人类辅助生殖技术管理办法》的红线——明令禁止任何形式的性别选择和商业供卵行为。

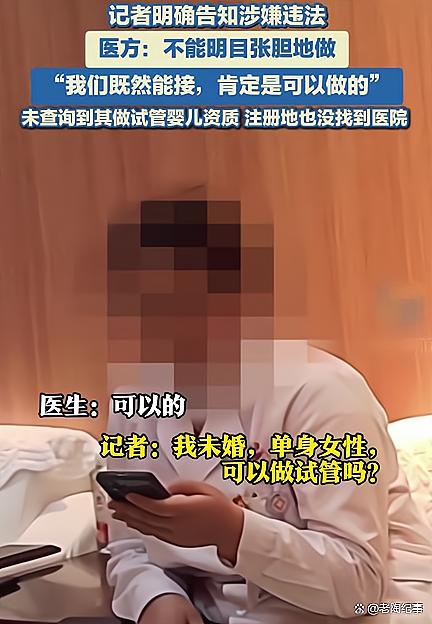

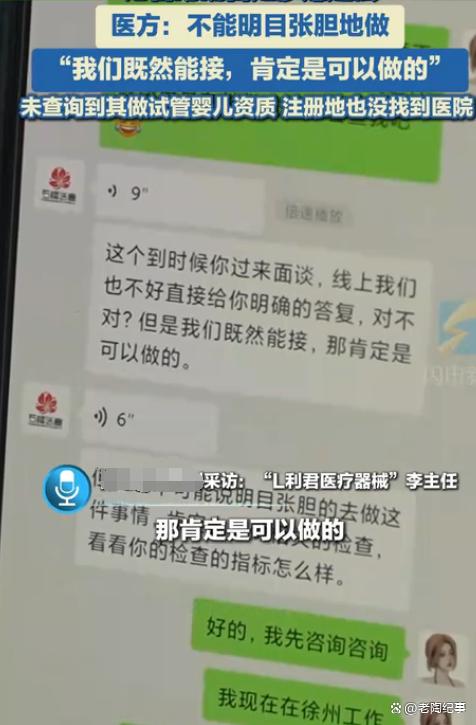

然而,争议的焦点远不止于此。根据我国现行法规,试管婴儿技术仅限合法夫妻使用,需提供结婚证、身份证、准生证“三证齐全”。但该医院却对单身女性敞开大门,甚至打出“无需结婚,圆母亲梦”的广告。这种“擦边球”背后,折射出法律与现实的巨大鸿沟:一边是政策明令禁止,另一边是地下产业链疯狂生长。据统计,国内“卵子黑市”交易已形成从高校招募捐卵者到地下诊所取卵的完整链条,一次取卵20-30颗的“掠夺式”操作屡见不鲜,导致捐卵者感染、不孕甚至肾衰竭的悲剧频发。

“我丈夫去世了,但我们的胚胎还在医院,凭什么不让我移植?”2023年,最高法一纸判决支持了丧偶女性邹某的诉求,认定其继续实施胚胎移植“不违背公序良俗”。这一案例被视作司法对特殊群体生育权的突破性认可,却也暴露出法律解释的模糊地带——丧偶女性与单身女性的界限何在?若情感需求可成为例外,是否意味着生育权的“选择性开放”?

事实上,我国法律从未明确禁止单身女性使用辅助生殖技术。卫计委文件仅规定“禁止给单身妇女实施人类辅助生殖技术”,但“单身妇女”的定义却存在争议。有律师指出,若女性使用自身卵子与匿名精子结合,且不涉及代孕,法律并无直接处罚条款。这种灰色空间让部分医疗机构铤而走险,甚至打出“合法助孕”的幌子,实则通过境外机构绕开监管。例如,某中介宣称“国内检查、泰国移植”,将代孕妈妈安排至法律宽松地区分娩。

支持者将单身女性试管视为“生育平权”的里程碑。北京大学医学教授王一方曾呼吁:“伦理不应阻碍技术,失独家庭、大龄单身女性的生育需求应被看见。” 现实中,越来越多高学历、高收入的单身女性选择“去父留子”,认为经济独立足以支撑单亲养育。某社交平台上,“单身妈妈联盟”已有数万成员,分享试管经验与育儿心得。

反对声浪同样强烈。社会学家担忧,一旦放开限制,可能引发“基因超市”“代孕产业化”等乱象。更尖锐的质疑在于:若允许定制性别,下一步是否会催生“定制智商”“定制外貌”?法律学者薛军指出,亲子关系的界定将面临挑战,“代孕母亲与基因母亲的情感纠葛可能撕裂家庭伦理”。而卫健委数据显示,2023年全国查处非法辅助生殖案件超200起,查封地下诊所器械价值逾千万,可见监管压力之大。

这场争议的本质,是传统伦理与现代个体权利的碰撞。法律若一味禁止,只会将需求逼向更隐蔽的角落。2024年北京出台新规,要求医疗机构配备生物识别系统,严查取卵、移植环节的身份信息,但这能否堵住漏洞?或许可借鉴国外经验:英国允许单身女性试管但禁止商业代孕;美国加州承认代孕合法但需经严格司法审核。我国若想走出困局,或需迈出三步——

1、明确法律边界:细化“单身女性”定义,区分丧偶、离异等特殊情形;

2、建立伦理审查机制:由医学、法律、社会学专家组成委员会,个案评估生育合理性;

3、打击黑色产业链:加大违法机构处罚力度,同时开放正规渠道疏解需求。

一位网友的评论刺痛人心:“我们想要的不是违法,而是一条合法的路。”当科技赋予人类改写生命密码的能力时,如何平衡个体权利与社会伦理,成为无法回避的课题。或许正如那起冷冻胚胎案判决书所言:“法律不应冰冷地割裂人性,而应在秩序中留存温度。” 生育权的答案,从来不是非黑即白,而是在法律与伦理的钢丝上,寻找一个尊重生命、也敬畏规则的平衡点。

对此,各位网友怎么看?欢迎在评论区留下你的观点!